Räumliche Muster verstehen: Landschaftsökologie ¶

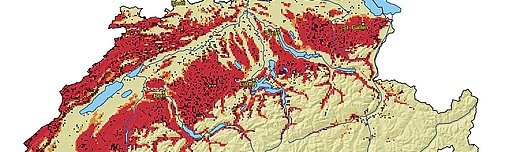

Landschaften sind geprägt durch das räumliche Muster verschiedener Landschaftselemente wie Wald, Landwirtschaftsland oder Siedlungen. Diese Elemente und ihre räumliche Anordnung werden durch das Klima, die Topographie oder die Anwesenheit von Tier- oder Pflanzenarten geprägt, aber auch durch heutige und vergangene menschliche Aktivitäten. Das Landschaftsmuster beeinflusst viele ökologische Prozesse und Ökosystemleistungen, beispielsweise die Nahrungsmittelproduktion oder Wasser- und Klimaregulierung.

Inhalt ¶

Die landschaftsökologische Forschung verwendet unterschiedliche quantitative Methoden und Modelle, um vergangene, heutige und künftige Landschaftsmuster zu untersuchen. Dabei interessiert insbesondere, wie sich die Muster auf Ökosystemprozesse, die Biodiversität oder die Ökosystemleistungen auswirken. Weil die Wirkung von Prozessen von der betrachteten Skala abhängt, untersuchen wir verschiedene räumliche Ebenen, von lokal bis global. Indem wir verschiedene Methoden verbinden, können wir auch Prozesse untersuchen, die im Verborgenen ablaufen.

Die Landschaftsgenetik etwa kombiniert Landschaftsökologie, Populationsgenetik und räumliche Statistik. Sie ermöglicht beispielsweise die Verbreitung von Pflanzen und Tieren zu erforschen, und zu bestimmen, welche Landschaftselemente die Ausbreitung von Pflanzen und Tieren behindern oder fördern. Dadurch kann die Vernetzung von Beständen auf Landschaftsebene untersucht werden. Die Konzepte der Landschaftsökologie gelten gleichermassen für den marinen Bereich und wir können daher vergleichen, welche Prozesse im Meer und auf Land ähnlich ablaufen.

Die Landschaftsökologie beschäftigt sich insbesondere mit den räumlichen Mustern von Lebewesen und wie Artengemeinschaften mit Ökosystemprozessen in Verbindung gebracht werden. Anhand von Daten über das Vorkommen von Arten, die im Feld gesammelt wurden, können statistische Modelle zeigen, wo die Biodiversität besonders hoch ist und welche Landnutzung und Umweltbedingungen dafür verantwortlich sind. Modelle ermöglichen auch die Beurteilung zukünftiger Landschaftsentwicklungen und der zu erwartenden Auswirkungen auf die Biodiversität. So können beispielsweise veränderte Randbedingungen in die Modelle einbezogen werden, um zu beurteilen, wie sich Arten als Reaktion auf Klima- und Landnutzungsänderungen verändern können.

Im Gegenzug unterstützt unsere Forschung verschiedene Praktikerinnen und Praktiker in ihren Entscheidungen. Waldbesitzer können bei der Planung des Waldes unterstützt werden, Planerinnen und Politiker können die Landschaft so gestalten, dass die erwünschten Landschaftsleistungen langfristig gewährleistet sind.

Verwandte Themen ¶

Kontakt ¶

Forschungseinheit

Forschungsgruppen