Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten

2017 - 2038

Kooperation FinanzierungInhalt ¶

Kantonale Forstdienste, Forstbetriebe, Baumschulen und Forschende der WSL haben zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2023 ein Netzwerk von 56 Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten in der ganzen Schweiz geschaffen. Mehr als 55'000 Bäumchen werden über mehrere Jahrzehnte beobachtet und liefern Informationen zur Eignung der Baumarten im Klimawandel. Das Testpflanzungsnetzwerk ist eine einzigartige Infrastruktur für Forschung und Praxis und steht offen für Eure Ideen und Projekte.

Aktuelles ¶

Aktuelle Arbeiten auf den Flächen

Im Herbst 2024 wurde auf der Hälfte der Flächen Länge und Höhe aller Pflanzen gemessen, auf allen Flächen wurde zudem die Mortalität beurteilt. Grösstenteils sind die Pflanzen gut angewachsen. Resultate der Inventur können im Kapital Versuchsflächen in in der letzten Spalte der Tabelle «Zustand (# Bäume pro Provenienz)» angesehen werden. Nachgepflanzt werden Baumherkünfte, welche auf einer Fläche schlecht angewachsen sind, bis zwei Jahre nach der Erstbepflanzung. Im Frühjahr 2025 sind die Nachpflanzarbeiten abgeschlossen. Die aktuellen Messungen der Klimastationen können auf unserem Grafana Portal eigesehen werden.

Neue Publikationen aus dem Projekt

In einer wissenschaftlichen Publikation und einem Umsetzungsartikel haben wir 2024 über das Design und den Prozess des Testpflanzungsprojektes informiert, und das Projekt in den Kontext von ähnlichen Projekten in Europa gestellt. Zudem haben wir erste Resultate der Mortalitätsaufnahme 2023 in einem Umsetzungsartikel publiziert. Für die Kommunikationsarbeit unserer Partner stellen wir ein Broschüre, sowie eine Standardpräsentation zur Verfügung.

Neue Projekte, die das Testpflanzungsnetzwerk nutzen ¶

Projekte nutzen das Testpflanzungsnetz, um eigene Forschungsfragen zu beantworten. So wurden 2024 auf sechs Flächen die Wechselwirkungen zwischen den Bodengemeinschaften und sechs unserer gepflanzten Laubbaumarten untersucht. Das Root Traits Strategies Projekt wird durch Gemma Rutten von der Uni Bern geleitet.

Hintergrund ¶

Es wird wärmer und im Sommer trockener. Dies hat Auswirkungen auf die klimatische Eignung der Baumarten auf ihren heutigen Wuchsorten und damit auf zukünftige Waldleistungen. Auf vielen Waldstandorten werden unter den klimatischen Bedingungen, welche gegen Ende des 21. Jahrhunderts erwartet werden, andere Baumarten besser wachsen als diejenigen, welche heute dort gedeihen. Während ein Teil der zukunftsfähigen Baumarten bereits dort vorkommt, wo ihnen das Klima in Zukunft wahrscheinlich zusagt, fehlen andere momentan noch ganz.

In diesem Kontext stellt sich in der Forstpraxis die wichtige Frage:

Welche der Baumarten, die gegen Ende des 21. Jahrhunderts auf einem Standort als geeignet gelten, können dort bereits heute gedeihen?

Zur Untersuchung dieser Frage wurde das Projekt «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» gestartet. Im Rahmen dieses Projektes ist ein Netzwerk von 56 koordinierten Testpflanzungen in der ganzen Schweiz entstanden (Abbildung rechts). An über 55'000 Bäumchen wird über 30 bis 50 Jahre untersucht, wie sich Baumarten und Samenherkünfte in unterschiedlichen Umweltbedingungen bewähren. Dies dient als Grundlage für standortsspezifische Baumartenempfehlungen. Die wissenschaftliche Fragestellung lautet, welche Umweltfaktoren das Überleben, die Vitalität und das Wachstum der untersuchten Baumarten und Provenienzen (Synonym: Herkünfte) entlang von grossen Umweltgradienten bestimmen.

Der grosse Gewinn des geplanten Projekts liegt im koordinierten Vorgehen, das umfassende und belastbare Aussagen zum Gedeihen der Baumarten über grosse Umweltgradienten möglich macht. Das Projekt ist eine Folgeaktivität des Forschungsprogramms «Wald und Klimawandel», das BAFU und WSL von 2009 bis 2018 durchgeführt haben.

Baumarten ¶

Die in den Testpflanzungen untersuchten Baumarten wurden in einem mehrstufigen Prozess, unter Einbezug der Einschätzungen von Kantonsvertretern und weiterer ExpertInnen, ausgewählt. Der Prozess ist im Bericht «Baumartenwahl für Testpflanzungen» beschrieben. Das Baumartenset besteht aus einem Kernset von 9 Baumarten, die in etwa 35 Pflanzungen umfassenden Tests unterzogen werden sollen, und einem Ergänzungsset von 9 weiteren Baumarten, welche in etwa 15 Pflanzungen getestet werden sollen.

Mit den 18 im Versuch berücksichtigten Baumarten sind viele derjenigen Baumarten, die in den Schweizer Wäldern im Klimawandel als potenziell zukunftsfähig gelten, in den Testpflanzungen vertreten. Für die Baumarten des Kernsets sind belastbare Aussagen und Vergleiche über breite Umweltgradienten möglich, wohingegen für die Baumarten des Ergänzungssets, die auf einer kleineren Anzahl an Testpflanzungsflächen gepflanzt werden, die Aussagekraft geringer ist.

| Kernset (9 Arten) | Ergänzungsset (9 Arten) |

|---|---|

| Abies alba (Weisstanne) Acer pseudoplatanus (Bergahorn) Fagus sylvatica (Buche) Larix decidua (Lärche) Picea abies (Fichte) Pinus sylvestris (Föhre) Pseudotsuga menziesii (Douglasie) Quercus petraea (Traubeneiche) Tilia cordata (Winterlinde) | Acer opalus (Schneeballblättriger Ahorn) Acer platanoides (Spitzahorn) Cedrus atlantica (Atlaszeder) Corylus colurna (Baumhasel) Juglans regia (Nussbaum) Prunus avium (Kirschbaum) Quercus cerris (Zerreiche) Quercus robur (Stieleiche) Sorbus torminalis (Elsbeere) |

Herkünfte ¶

Im gesamten Versuch werden für jede Baumart 7 Provenienzen (= Herkünfte) getestet (bei wenigen Baumarten gelang es nicht, so viele Provenienzen zu beschaffen). Damit die Versuchsfläche jedoch deswegen nicht zu gross wird, werden pro Testpflanzung jeweils nicht alle 7, sondern nur 4 Provenienzen jeder Baumart getestet. Während eine Provenienz als Referenz-Provenienz in allen Testpflanzungen getestet wird, in denen die Baumart vorkommt, werden jeder Testpflanzung 3 der restlichen 6 Provenienzen zufällig zugeteilt. Jede dieser 6 Provenienzen kommt somit in der Hälfte der Testpflanzungen vor. Dieser Kompromiss ermöglicht, die herkunftsbedingte Variabilität innerhalb der Baumart relativ breit abzudecken, ohne den Flächenbedarf pro Testpflanzung zu vergrössern.

Die Herkünfte wurden in einem aufwändigen Prozess ausgewählt (Bericht «Provenienzwahl und Pflanzgutbeschaffung»). Das Pflanzgut wurde in Zusammenarbeit mit vielen Schweizer Baumschulen und ausländischen Partnern beschafft. Die meisten Pflanzen ziehen die Forstbaumschulen Emme AG an, wenige Baumarten werden auch im Vivaio des Kantons Tessin (Lattecaldo) und im Versuchsgarten der WSL angezogen.

Versuchsdesign ¶

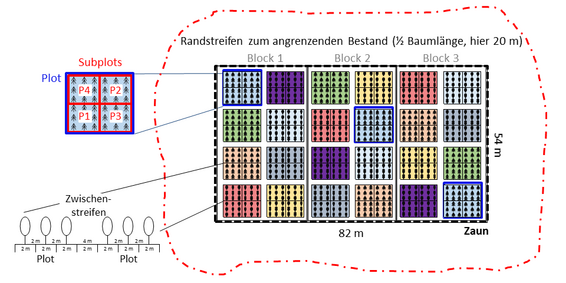

Alle Testpflanzungen weisen ein konsistentes Versuchsdesign auf, das aussagekräftige statistische Auswertungen erlaubt. Das Versuchsdesign beinhaltet sowohl die Verteilung der Baumarten auf die Testpflanzungen als auch die Anordnung der Pflanzen innerhalb jeder einzelnen Testpflanzung. Das Versuchsdesign wurde zusammen mit anderen Forschenden erarbeitet, durch externe Statistiker überprüft, und in der Folge so optimiert, dass die Ergebnisse möglichst aussagekräftig sein werden. Die 56 Testpflanzungen sind über alle in der Schweiz vorkommenden biogeographischen Regionen und Höhenstufen verteilt. Jede Testpflanzung wird in 3 Blöcke unterteilt. Innerhalb jedes Blocks kommen alle für die jeweilige Testpflanzung vorgesehenen Baumarten und Provenienzen einmal vor. Jede Baumart wird zufällig einem Plot zugeteilt, wobei die Anzahl Baumarten pro Testpflanzung und damit die Anzahl Plots variabel ist. Jeder Plot ist wiederum in 4 Subplots unterteilt, denen 4 der 7 Provenienzen zufällig zugeordnet werden. Jeder Subplot enthält 9 Einzelbäume einer Provenienz.

Die benötigte Flächengrösse für die einzelne Testpflanzung ergibt sich aus der Anzahl der zu testenden Baumarten und der Höhe des angrenzenden Bestandes, welche die Breite des nötigen Randstreifens beeinflusst. Der Pflanzabstand beträgt 2 m, die Breite des Zwischenstreifens zwischen den Plots 4 m. Der Flächenbedarf beträgt bei 4 Baumarten ca. 0,75 ha und bei 10 Baumarten ca. 1,3 ha.

Zur Erfassung des lokalen Klimas wird auf jeder Versuchsfläche eine automatisierte Klimastation betrieben. Dabei wird auch die Bodenfeuchtigkeit gemessen.

Weitere Angaben zum Versuchsdesign können im Bericht «Versuchsdesign für Testpflanzungen» nachgelesen werden.

Versuchsflächen ¶

Die Kantone wurden Mitte März 2018 eingeladen, Versuchsflächen vorzuschlagen, die den beschriebenen Anforderungen genügen (Bericht «Auswahl der Versuchsflächen für Testpflanzungen»). Zwischen November 2018 und Juli 2019 hat das Projektteam WSL 125 der insgesamt 172 von den kantonalen Forstdiensten vorgeschlagenen Flächen besucht. Im Juli 2019 wurden 57 Versuchsflächen ausgewählt, und die zu testenden Baumarten zugeteilt (Bericht: „Auswahl der Versuchsflächen für Testpflanzungen“). Vor der Einrichtung kam es zu Änderungen an der Flächenauswahl und Baumartenzuteilung. Es sind 2 weitere Versuchsflächen im Kanton Baselland hinzugekommen, während im Kanton Bern zwei Flächen gestrichen werden mussten. Leider musste 2024 eine weitere Versuchsfläche in Kanton Genf aufgegeben werden. Die Fläche ist stark von Staunässe betroffen und die Pflanzen sind eingegangen und konnten auch nicht nachgepflanzt werden. Zum Netzwerk gehören nun 56 Versuchsflächen. Alle Versuchsflächen sind vertraglich langfristig gesichert.

Die 56 Testpflanzungen sind über alle in der Schweiz vorkommenden biogeographischen Regionen und Höhenstufen verteilt. Je nach Grösse werden in einer Testpflanzung 4 bis 18 Baumarten getestet. Auf 6 Versuchsflächen («Supersites») werden alle 18 Baumarten getestet.

Tabelle aller Testpflanzungen geordnet nach Nummer.

Anzahl BA = Anzahl der in einer Testpflanzung getesteten Baumarten, PP = Pflanzperiode, in welcher eine Testpflanzung eingerichtet wurde: 1 bedeutet Herbst 20 - Frühjahr 21, 2 bedeutet Herbst 21 - Frühjahr 22, 3 bedeutet Herbst 22 - Frühjahr 23. Zustand: pro Inventurzeitpunkt (Jahreszahl) Link zu 2 Figuren: Fig 1 Beurteilung des Zustands aller Pflanzen pro Saatgutherkunft pro Fläche (3 Wiederholungsblöcke x 9 Pflanzen= 27 Pflanzen pro Saatgutherkunft pro Fläche) Kategorien: lebend normal vital, lebend kümmernd, tot, abgeschnitten und verschwunden; Fig 2 Anzahl Pflanzen welche zum Inventurzeitpunkt bereits nachgepflanzt waren. Die Bezeichnung der Saatgutherkunft setzt sich auch dem Baumartenkürzel dem Herkunftsland und den ersten 3 Buchstaben der Herkunftsgemeinde zusammen. Baumartenkürzel: BAh Bergahorn, BHa Baumhasel, Bu Buche, Dgl Douglasie, EBe Elsbeere, Fi Fichte, Fö Föhre, Ki Kirsche, Lä Lärche, Nu Nussbaum, SAh Spitzahorn, SchAh Schneeballblättriger Ahorn, SEi Stieleiche, Ta Tanne, TEi Traubeneiche, WLi Winterlinde, Ze Zeder, ZEi Zerreiche

| Nr. | Kanton | Gemeinde | Anzahl BA | PP | Monat | Jahr | Zustand (# Bäume pro Provenienz) |

| 1 | AI | Schwende | 6 | 1 | Mai | 21 | 2023, 2024 |

| 4 | GR | Safiental | 5 | 2 | Sept | 21 | 2023, 2024 |

| 9 | ZH | Oberrieden | 6 | 1 | Mär | 21 | 2023, 2024 |

| 10 | LU | Emmen | 6 | 3 | Nov | 22 | 2023, 2024 |

| 11 | LU | Pfaffnau | 6 | 3 | Mär | 23 | 2023, 2024 |

| 15 | LU | Escholzmatt-Marbach | 10 | 1 | Mai | 21 | 2023, 2024 |

| 16 | GR | Val Müstair | 10 | 2 | Mai | 22 | 2023, 2024 |

| 17 | GR | Bregaglia | 7 | 1 | Okt | 20 | 2023, 2024 |

| 18 | GR | Valsot | 6 | 3 | Okt | 22 | 2023, 2024 |

| 22 | GR | Samedan | 8 | 2 | Mai | 22 | 2023, 2024 |

| 25 | FR | Bulle | 8 | 1 | Okt | 20 | 2023, 2024 |

| 26 | FR | Belmont-Broye | 8 | 1 | Nov | 20 | 2023, 2024 |

| 28 | SZ | Schwyz | 8 | 2 | Mai | 22 | 2023, 2024 |

| 36 | SZ | Feusisberg | 8 | 2 | Apr | 22 | 2023, 2024 |

| 37 | GR | Albula/Alvra | 6 | 3 | Apr | 23 | 2023, 2024 |

| 38 | GR | Bergün Filisur | 8 | 1 | Sep | 20 | 2023, 2024 |

| 42 | AG | Villigen | 8 | 3 | Nov | 22 | 2023, 2024 |

| 43 | AG | Murgenthal | 6 | 3 | Mär | 23 | 2023, 2024 |

| 45 | SO | Seewen | 6 | 3 | Nov | 22 | 2023, 2024 |

| 47 | SO | Luterbach | 8 | 1 | Nov | 20 | 2023, 2024 |

| 48 | SO | Himmelried | 8 | 2 | Nov | 21 | 2023, 2024 |

| 51 | SH | Schaffhausen | 18 | 3 | Okt | 22 | 2023, 2024 |

| 54 | ZH | Aesch (ZH) | 4 | 2 | Nov | 21 | 2023, 2024 |

| 66 | BL | Arisdorf | 18 | 2 | Nov | 21 | 2023, 2024 |

| 68 | SG | Gaiserwald | 8 | 2 | Mär | 22 | 2023, 2024 |

| 72 | SG | Quarten | 6 | 1 | Mai | 21 | 2023, 2024 |

| 74 | SG | Amden | 6 | 3 | Sep | 22 | 2023, 2024 |

| 80 | SG | Uznach | 8 | 1 | Nov | 20 | 2023, 2024 |

| 82 | VD | Froideville | 10 | 1 | Nov | 20 | 2023, 2024 |

| 85 | VD | Apples | 18 | 2 | Mär | 22 | 2023, 2024 |

| 87 | VD | Vallorbe | 8 | 3 | Mär | 23 | 2023, 2024 |

| 91 | VD | Château-d'Oex | 10 | 2 | Sept | 21 | 2023, 2024 |

| 93 | VS | Riederalp | 6 | 2 | Sept | 21 | 2023, 2024 |

| 96 | VS | Riddes | 8 | 1 | Dez | 21 | 2023, 2024 |

| 97 | VS | Champéry | 8 | 3 | Okt | 22 | 2023, 2024 |

| 99 | VS | Leuk | 6 | 3 | Okt | 22 | 2023, 2024 |

| 100 | VS | Bagnes | 6 | 2 | Sept | 21 | 2023, 2024 |

| 101 | TG | Ermatingen | 10 | 2 | Mär | 22 | 2023, 2024 |

| 105 | TI | Serravalle | 7 | 2 | Mär | 22 | 2023, 2024 |

| 108 | TI | Losone | 6 | 2 | Nov | 21 | 2023, 2024 |

| 109 | TI | Ronco sopra Ascona | 12 | 3 | Okt | 22 | 2023, 2024 |

| 118 | TI | Stabio | 4 | 2 | Nov | 21 | 2023, 2024 |

| 119 | TI | Novaggio | 10 | 1 | Mär | 21 | 2023, 2024 |

| 124 | UR | Unterschächen | 8 | 3 | Mai | 23 | 2023, 2024 |

| 129 | BE | Neuenegg | 18 | 1 | Okt | 20 | 2023, 2024 |

| 131 | BE | Rüschegg | 6 | 1 | Mai | 21 | 2023, 2024 |

| 156 | BE | Grandval | 18 | 2 | Apr | 22 | 2023, 2024 |

| 162 | BE | Boltigen | 5 | 2 | Mai | 22 | 2023, 2024 |

| 166 | BL | Muttenz | 6 | 1 | Nov | 20 | 2023, 2024 |

| 167 | JU | Haute-Ajoie | 8 | 2 | Nov | 21 | 2023, 2024 |

| 168 | GR | Maienfeld | 18 | 2 | Okt | 21 | 2023, 2024 |

| 170 | ZG | Unterägeri | 8 | 2 | Okt | 21 | 2023, 2024 |

| 172 | ZH | Zürich | 8 | 1 | Mär | 21 | 2023, 2024 |

| 173 | TI | Locarno | 10 | 3 | Mär | 23 | 2023, 2024 |

| 174 | BL | Buus | 12 | 1 | Jan | 21 | 2023, 2024 |

| 175 | BL | Pfeffingen | 8 | 2 | Mär | 22 | 2023, 2024 |

Finanzierung ¶

Die Einrichtung und Pflege der Versuchsflächen wird teils durch Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen finanziert. Dazu wurde im Handbuch PV 2020-2024 der Tatbestand LI 4.2 «Verjüngungsbeobachtungsflächen» geschaffen. Zudem beteiligen sich die Kantone massgeblich an der Finanzierung der eigenen Flächen.

Projekte die das Testpflanzungsprojekt nutzen ¶

Projekte nutzen das Testpflanzungsnetz, um eigene Forschungsfragen zu beantworten. Auf drei Testpflanzungsflächen werden sechs Baumarten mittels Folientunnels einer Wärme-, sowie einer Wärme- und Trockenheitsbehandlung ausgesetzt. Das Folientunnel-Experiment wird von Barbara Moser geleitet und erweitert den klimatischen Gradienten, auf dem die Baumarten getestet werden, künstlich um den warm-trockenen Bereich. Zudem diente die Räumung des Altbestandes von sechs Testpflanzungsflächen dem Swiss Biomass Projekt unter der Leitung von Esther Thürig, respektive der Berechnung von Biomasse und Kohlenstoffanteil im Schweizer Wald.

Testpflanzungen in SRF 10 vor 10 ¶

Dokumente ¶

- Baumartenwahl für Testpflanzungen (pdf, 452 KB)

Baumartenwahl für Testpflanzungen Version 2, 19.03.2018, überarbeitete und erweiterte Fassung des Berichts vom 27.11.2017 - Versuchsdesign der Testpflanzungen (pdf, 553 KB)

Versuchsdesign der Testpflanzungen Version 1, 19.03.2018 - Factsheet Testpflanzungen (pdf, 209 KB)

- Auswahl der Versuchsflächen für Testpflanzungen (pdf, 739 KB)

- Provenienzwahl und Pflanzgutbeschaffung für Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten (pdf, 1 MB)

Publikationen ¶

Schwarz J., Wüthrich M., Streit K. (2024) Künstliche Waldverjüngung im Klimawandel: erste Erkenntnisse aus dem Projekt Testpflanzungen. Bündnerwald. 77(6), 44-48. Institutional Repository DORA

Streit K., Frei E., Hopf S. (2024) Die Suche nach zukunftsfähigen Baumarten in Europa. Wald Holz. 77(4), 30-32. Institutional Repository DORA

Streit K., Brang P., Frei E.R. (2024) The Swiss common garden network: testing assisted migration of tree species in Europe. Front. For. Glob. Change. 7, 1396798 (15 pp.). https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1396798Institutional Repository DORA

Frei E.R., Streit K., Brang P. (2018) Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten: auf dem Weg zu einem schweizweiten Netz. Schweiz. Z. Forstwes. 169(6), 347-350. https://doi.org/10.3188/szf.2018.0347 Institutional Repository DORA