Indice ¶

Con questo progetto di ricerca abbiamo individuato, essenzialmente sul territorio del Canton Ticino e del Moesano, la quasi totalità dei castagni con una circonferenza del tronco superiore ai 7 metri misurata ad un'altezza media di 130 cm dal suolo.Attualmente il censimento comprende circa 310 esemplari che soddisfano il criterio di selezione basato sulla circonferenza. Fra gli obbiettivi principali figurano la raccolta esaustiva di dati e fotografie per ogni individuo monumentale, la sensibilizzazione della gente e delle autorità sul valore e la bellezza di questi alberi, l'analisi approfondita della distribuzione, lo studio dell'età e le applicazioni dendrocronologiche, nonché lo sviluppo di alcuni contributi per un approccio innovativo alla storia della castanicoltura e degli insediamenti montani ticinesi.

Quanti anni hanno?

Di fronte ad un albero monumentale sorge spontaneo l'interrogativo sull'età. Per ottenere una stima attendibile si deve realizzare un'indagine approfondita per ogni individuo e comunque in molti casi la struttura dell'albero è talmente degradata che diventa impossibile fornire risultati utili. La circonferenza del tronco vale solo come indicazione molto vaga dell'anzianità dell'albero. Per esempio con una circonferenza di 8 metri un castagno potrebbe avere dai 300 ai 700 anni.

- Tecniche ed esempi di stima dell'età dei castagni monumentali

- Modello 3-D di un castagno monumentalie

Dove si trovano?

La distribuzione dei castagni caratterizzati da una circonferenza del tronco superiore ai 7 metri è tutt'altro che casuale. Stando alle indagini svolte nelle valli al Sud delle Alpi, oltre il 90% di questi colossi si trova in prossimità di edifici rurali nella area dei maggenghi, il più delle volte al di sopra dei 700 metri di altitudine.

- Approfondimenti concernenti la distribuzione dei castagni monumentali

Perchè valorizzarli?

Il valore di un castagno vetusto può basarsi su qualità evidenti ma anche, il più delle volte, su caratteristiche che restano celate se ci si accontenta di un'osservazione frettolosa. Per prima cosa si deve correggere ed estendere le proprie aspettative riguardanti la monumentalità arborea: i castagni più vecchi sono spesso alberi tozzi, malandati e sofferenti. La loro bellezza si esprime più nella larghezza che nell'altezza, più nelle forme contorte che nella prima apparenza, più nella muta e tenace resistenza che nella prova di forza immediata. Per comprendere questi alberi dobbiamo rieducare la nostra sensibilità estetica e liberarci dall'imperativo contemporaneo che concepisce la bellezza unicamente agli antipodi della morte come espressione imperturbabile di forza e potenza priva di qualsiasi degrado o segnale di finitudine.

Scarica un documento di 17 pagine che descrive l'aspetto e la localizzazione di 102 castagni monumentali (ossia un terzo degli alberi censiti).

Glossario multilingue ¶

| Italiano | Deutsch | Français | Español | English |

| alberi monumentali, alberi straordinari, alberi prodigiosi | bemerkenswerte Bäumen, liebenswerte Bäumen | arbres remarquables, arbres souverains, arbres vénérables | árboles notables, árboles monumentales, árboles singulares | monumental trees, champion trees, remarkable trees, most unusual and most impressive trees |

| vecchi alberi, alberi vetusti | alte Bäumen | vieux arbres | viejos árboles | old trees |

| grandi alberi, alberi imponenti | Riesenbäumen | grands arbres | grandes árboles | big trees |

| alberi storici, alberi celebri | historischen Bäume | arbres historiques, arbres célèbres, arbres de mémoire | árboles históricos | historic trees, famous trees |

| castagno | Kastanienbaum | châtaignier | castaño | chestnut tree |

| selva, castagneto da frutto | Kastanienhain | verger de châtaigniers | huerto de castaños injertados | chestnut orchard |

| inventario degli alberi, censimento degli alberi | Bauminventar, Baumregister | inventaire des arbres, recensement des arbres | inventario de árboles | tree register |

| circonferenza a petto d'uomo | Brusthöhenumfang | circonférence à hauteur de poitrine | circunferencia a la altura del pecho, perímetro a la altura del pecho | breast height girth, circumference at breast height, girth at standard height |

| albero con fusto policormico, albero con tronco policormico | Merfachzwiesel | arbre avec fût polycormique, arbre avec tronc polycormique | árbol con tronco múltiple, árbol con troncos gemelos | multiple stem tree, tree which breaks into two or more stems |

| dendrocronologia | Dendrochronologie | dendrochronologie | dendrocronologia | dendrochronology |

| anello annuale d'accrescimento | Jahrring | cerne, anneau de croissance | anillo anual, anillo de crecimiento | annual ring, growth ring |

| succhiello di Pressler, trivella di Pressler | Holzbohrer nach Pressler | tarière d'accroissement de Pressler | barrena de Pressler, taladro | swedish increment borer, increment corer |

| valorizzazione | Aufwertung, Wertsteigerung, Valorisierung | valorisation | valorización | valorization |

| maggengo, monte | Maiensäss | mayen, pâturage d'altitude moyenne avec bâtiments où le bétail séjourne au printemps et en automne | zona desmontada a media altitud (de media montaña) con prados pastos temporales árboles fructíferos edificios rurales y eventualmente tierra cultivada | middle elevation montane pasture centred on a small rural settlement |

| pastorizia, allevamento | Viehzucht, Tierzucht | élevage | cría de animales | cattle breeding, stock farming |

| cascine, edifici rurali | Sennerei, landwirtschaftliches Gebäude, Bauten | bâtiments ruraux | granjas, queseras, encellas, edificios rurales | rural buildings |

| insediamenti montani | Bergsiedlungen, Gebirgsiedlungen | habitats montagnards, stations de montagne, établissements de moyenne montagne | asentamientos tradicionales montanos, lugares habitados montanos, poblados montanos, pueblos montanos | mountain settlements |

| orizzonte montano inferiore | untere Montane Höhenstufe, untere Bergstufe | étage montagnard inférieur | faja altitudinale montano baja, faja montana inferior | lower montane altitudinal belt |

| valli sudalpine, valli del versante meridionale delle Alpi | Täler südlich der Alpen | vallées du versant méridional des Alpes | valles de la vertiente meridional de los Alpes | valleys on the south side of the Alps |

| distribuzione, ripartizione | Verteilung | distribution | distribución, repartición | distribution |

| marginalità, centralità | Marginalität, Zentralität | marginalité, centralité | marginalidad, centralidad | marginality, centrality |

| basso medioevo, tardo medioevo | spätes Mittelalter | bas Moyen Âge, Moyen Âge tardif | baja Edad Media, bajo medioevo, Edad Media tardía | low Middle Ages, late Middle Ages, late Medieval period |

| antropomorfismo | Anthropomorphismus | anthropomorphisme | antropomorfismo | anthropomorphism |

| rarità | Seltenheit | rareté | raridad | rarity |

Ringraziamento ¶

Il progetto stato realizzato grazie al sostegno finanziario della Divisione della Cultura del Canton Ticino. L' Istituto federale di ricerca WSL Bellinzona oltre ad un contributo finanziario, offre sede, strumenti, consulenza e collaborazione scientifiche indispensabili per lo sviluppo della ricerca. Un ringraziamento speciale va alle numerose persone che come volontari hanno contribuito in mille modi alla crescita di quest'impresa.

Contatto ¶

Downloads ¶

Castagne giganti: Età e stato di salute ¶

Quanti anni hanno? ¶

La datazione di castagni monumentali è impresa ardua che si scontra con diverse difficoltà:

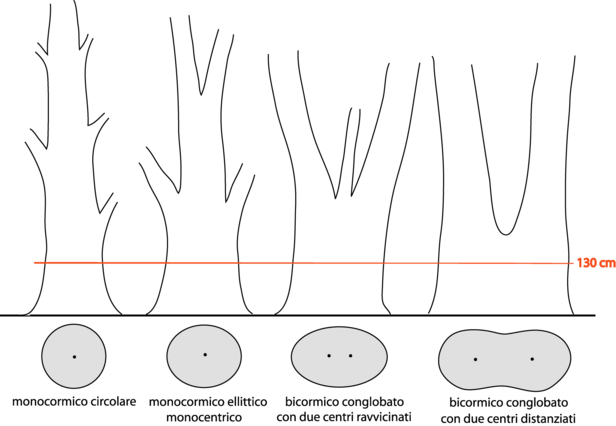

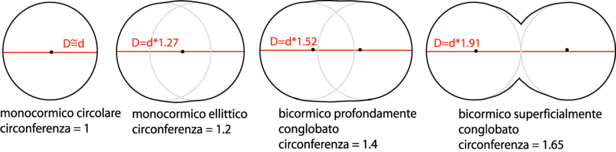

- L'ampia casistica della struttura basale del tronco

Il ritmo di crescita della circonferenza diverge notevolmente secondo la struttura del tronco. A parità di ritmo di accrescimento in spessore degli anelli annuali, il minor incremento della circonferenza di un fusto si ottiene con una struttura monocormica a sezione perfettamente circolare. Se invece interviene una biforcazione ad una distanza dal suolo ridotta, la sezione del tronco al di sotto del piano di biforcazione può risultare ellittica, e questo di norma implica un ritmo di crescita più sostenuto.

Schematicamente possono essere distinti quattro tipi fondamentali di struttura basale del tronco (vedi più in basso). - La complessità dei fusti plurisecolari risultanti da più fasi di crescita intervallate da esaurimenti e traumi

Le strutture basali appena descritte possono complicarsi ulteriormente in seguito ad esaurimenti e traumi che l’albero subisce naturalmente (stroncature, sbrancature, attacchi patogeni) o a interventi antropici (potature, capitozzature). Questi traumi si ripercuotono anche nel ritmo di crescita dell’albero, determinando una successione di diverse fasi di crescita (vedi esempio di crescita bifase, a fondo pagina). - I molteplici ostacoli nelle operazioni di carotaggio e conteggio degli anelli annuali di crescita

Gli strumenti comunemente impiegati per prelevare campioni di legno funzionano abbastanza bene fino a 40 cm di profondità. Oltre questa soglia si assiste all'apparizione di numerose complicazioni, ed in ogni caso risulta praticamente impossibile realizzare dei carotaggi con un normale succhiello di Pressler oltre gli 80 cm di profondità.

Le sequenze anulari complete che coprono tutte le fasi di crescita di un albero dovrebbero trovarsi alla base del tronco. Ma nella realtà quasi tutti i vecchi castagni presentano ampie cavità che interessano soprattutto le parti basse del tronco. Solo per castagni di medie dimensioni vi è una certa probabilità di riuscire ad estrarre una carota con sequenze complete di anelli di crescita.

Malgrado queste difficoltà in alcuni casi siamo riusciti ad ottenere datazioni abbastanza precise anche con castagni con circonferenza del tronco superiore ai 7 metri. Per giungere a questi risultati positivi abbiamo dovuto trovare alberi idonei, nonché impiegare tecniche di treeclimbing e mezzi speciali per effettuare i prelievi.

Stima dell'età dei castagni di medie dimensioni ¶

Con castagni di medie dimensioni, vale a dire con circonferenze fino ai 4-5 metri, si riesce talvolta ad ottenere precise datazioni impiegando le normali tecniche di estrazione di una carota di legno con un succhiello di Pressler, e procedendo in seguito con il conteggio degli anelli annuali d'accrescimento.

Le tre immagini seguenti mostrano alcuni esempi di castagni di medie dimensioni per i quali abbiamo potuto precisare l'età.

| Località | Monti di Daro | Monti di Daro | Monti di Daro |

| altitudine | 779 m.s.l.m. | 777 m.s.l.m. | 744 m.s.l.m. |

| circonferenza | 2,69 metri | 3,38 metri | 4,32 metri |

| anni contati sulla carota | 148 anni | 177 anni | 308 anni |

| anelli centrali mancanti | 5-13 | 1-2 | 1-2 |

| età | 159 ± 5 anni | 184 ± 5 anni | 318 ± 5 anni |

| anno di nascita | 1844 ± 5 anni | 1819 ± 5 anni | 1685 ± 5 anni |

Esempio di datazione di un castagno monumentale ¶

Sui monti di Malmera, in territorio di Bellinzona, impiegando una motosega speciale munita di una lama di ben un metro di lunghezza, abbiamo potuto prelevare 3 sezioni a spicchio rappresentanti per intero il raggio del tronco ad una altezza dal suolo media di 5 metri. Questi prelievi sono stati effettuati su un castagno monumentale senza ledere in alcun modo alla sua vitalità, operando nella parte alta del tronco ormai secca e scortecciata da tempo subito al di sotto di una superficie di capitozzatura risalente al 1996.

Lo schema seguente illustra i piani di taglio e le sezioni ottenute.

Dopo levigatura grossolana e rifinitura con un nastro abrasivo a grana molto fine è stata ottenuta una superficie lucida e vetrosa sulla quale sono ben visibili le venature e gli anelli di accrescimento.

Per ognuna delle due sezioni così preparate è stato misurato con un apposito apparecchio lo spessore degli anelli annuali di crescita, ottenendo curve dendrocronologiche di ben 496 anni sincronizzabili tra loro, ma non databili in modo assoluto (floating tree-ring sequences).

Per ottenere una datazione assoluta di queste lunghe sequenze abbiamo realizzato alcuni prelievi mirati, con un normale succhiello di Pressler, in zone del tronco più basse, laddove la corteccia appare ancora viva.

In almeno un caso siamo riusciti ad ottenere una sequenza anulare alla base del tronco dotata di un sicuro ancoraggio al presente. La sincronizzazione fra questa curva anulare estesa fino all'anno 2002 e le due curve di quasi 5 secoli risultanti dalle sezioni a spicchio è stata condotta a buon esito impiegando software che permettono il confronto grafico e statistico fra le spezzate.

La sincronizzazione proposta, illustrata graficamente nella figura seguente si avvale di un netto consenso statistico e permette una datazione affidabile delle lunghe curve fra il 1496 ed il 1991 dopo Cristo.

Le indagini svolte sul castagno monumentale di Marena ci hanno quindi condotto ad un risultato di grande importanza: per la prima volta possiamo stimare l'età di un individuo di tali dimensioni con notevole precisione. Ora sappiamo per certo che nel 1496 d.C., 4 anni dopo la traversata atlantica di Colombo, il getto apicale raggiungeva un'altezza di circa 5 metri dal suolo andando a formare l'anello centrale presente nelle sezioni a spicchio ed illustrato nella fotografia qui a fianco.

Ammettendo che lo sviluppo iniziale dell'albero si sia svolto senza traumi (potature) o rallentamenti (concorrenza), si può stimare fra 3 e 13 anni il tempo richiesto per protendersi fino a quell'altezza. Ci sembra quindi ragionevole affermare che la messa a dimora di questo castagno avvenne probabilmente nel decennio dal 1483 al 1493. Possiamo indicare questo intervallo anche con la data 1488 ± 5, o con l'età di 516 ± 5 anni.

Ecco dunque la prima dimostrazione che i castagni monumentali ticinesi possono risalire al Basso Medioevo ed avere età superiori ai 5 secoli.

I castagni più vecchi sono spesso malridotti ¶

Grazie ad un'impegnativa indagine sul terreno crediamo di aver scoperto e censito l’80-90% di tutti i castagni giganti presenti nell'area di studio, vale a dire 310 castagni monumentali a fronte di una popolazione totale che stimiamo tra i 340 e i 390 individui. Va detto subito però che in generale lo stato di salute di questi alberi è piuttosto preoccupante. Pochi sono gli esemplari ancora in pieno vigore, con un notevole sviluppo verticale, struttura ben salda, corteccia sana e chioma ampia. La fotografia qui sotto a sinistra mostra un castagno straordinario ancora colmo di energie vitali che sale in altezza come un colossale obelisco. A destra vediamo invece l'estremo opposto, ossia il caso decisamente più frequente di un castagno morto in piedi, con sviluppo verticale fortemente ridotto, quasi completamente scortecciato e con la struttura gravemente fragilizzata.

Si potrebbe credere che questi esemplari così malconci siano d’interesse secondario per il censimento e la ricerca: niente di più errato ! Questi spettri di alberi ad esempio possono offrire il loro tronco ormai spento per carotature e campionature di vario tipo, permettendo così di ottenere dati molto preziosi senza ledere ai monumentali ancora in vita. Per di più lo studio di questi esemplari giunti, per così dire, allo stadio terminale ci permette di abbracciare per intero la lunga odissea dell’esistenza di un castagno monumentale. Inoltre la loro collocazione spaziale segue le stesse regole degli esemplari più vitali e dunque possono contribuire alla comprensione delle molteplici logiche distributive. Rammentiamoci poi il grande valore ecologico di queste strutture, in particolare per il mantenimento della biodiversità.

Ma, a monte di tutte queste finalità scientifiche, si deve riconoscere un valore intimamente legato alla nostra natura umana: la bellezza e la forza espressiva di questi alberi!!

Indice di salute ¶

Durante l’inventario abbiamo valutato lo stato di salute di ogni individuo assegnando un indice di salute compreso tra 0 (albero completamente morto) e 4 (albero in piena salute). Ebbene quasi il 35% fra gli oltre 300 monumentali censiti denota uno stato di salute notevolmente compromesso (indice di salute compreso fra 0 e 1). A questi si aggiunge un 25% con indice di salute pari a 1.5, ossia già con importanti segni di decadimento. Quel che è peggio, nei due anni d'indagine sul terreno, abbiamo potuto constatare degli avanzamenti notevoli del degrado di taluni esemplari.

Riflettendo su questo quadro fitosanitario siamo giunti alla conclusione che la longevità di questi alberi dipende, oltre che dalle caratteristiche intrinseche (genetiche) della specie, e da una certa idoneità ambientale del territorio ticinese, pure in buona parte dalle cure ricevute durante i secoli per mano di innumerevoli generazioni di coltivatori: in altre parole senza regolari potature, senza l’asportazione delle parti in decomposizione, senza l’eliminazione della vegetazione spontanea arborea ed arbustiva circostante, senza la correzione dei fenomeni erosivi del suolo e senza una periodica concimazione del terreno questi alberi non sarebbero mai invecchiati a tal punto.

Ovvio quindi che lo stato di salute di questi alberi si stia rapidamente deteriorando: non è tanto la loro età avanzata a condannarli, in realtà l’abbandono è il principale fattore degradante. Sono bastati 50 anni di abbandono dei monti, con tutto il loro corollario di rovina dei rustici, scomparsa di sentieri, avanzata spontanea dei boschi e rarefazione delle attività agropastorali in ambito montano, per danneggiare notevolmente sia quantitativamente che qualitativamente il patrimonio ticinese di castagni plurisecolari. Fra quelli che rimangono molti sono ormai condannati e a poco a poco scompariranno. Una parte invece può ancora essere salvata, ma risulta imperativo programmare degli interventi mirati per apportare rapidamente tutte le cure necessarie per la sopravvivenza di questi alberi peridomestici.

Esempio di crescita a due fasi ¶

Un esempio classico di crescita a due fasi è costituito dagli alberi che hanno subito un intervento di capitozzatura nel corso della loro vita.

La struttura si presenta allora come un fusto monocormico, di solito cavo, con corona sommitale di rami al livello della capitozzatura. Ponendo tentacoli al posto dei rami la sagoma del tronco ricorda quella di certi celenterati marini come taluni anemoni di mare o attinie. Si tratta di una struttura bifase poiché per giungere a questo risultato si deve procedere con almeno due fasi di crescita successive:

- Crescita di un possente tronco monocormico circolare o ellittico (a dipendenza della disposizione delle ramificazioni originali). In seguito a patologie a livello della chioma o semplicemente per deliberata decisione dell’uomo a un certo punto viene effettuata una potatura severa con capitozzatura.

- Dopo questo trauma comincia allora una seconda fase di crescita. La cavità centrale del tronco inizia a manifestarsi o si allarga ulteriormente, mentre dal bordo circolare della superficie di taglio si sviluppano numerosi e vigorosi getti che col tempo assumono poi l'aspetto di rami possenti.

Quando ci si ritrova confrontati con un albero caratterizzato da una struttura bifase simile, diventa assai difficoltoso proporre una correzione plausibile per l'età indicata dalla circonferenza. L'unico dato abbastanza certo è che questa struttura risultante, così come appare nel disegno precedente, comporta normalmente, dopo l'ultima potatura, una crescita della circonferenza piuttosto spedita, anche se tutto dipende dal numero e dalla vitalità dei getti sommitali. Non conosciamo però né la durata, né la gravità degli esaurimenti intervenuti nell'ultimo stadio di ogni ciclo di crescita. Prima della capitozzatura l'albero potrebbe aver subito per un lungo periodo un rallentamento della crescita da porre in relazione con il progressivo deperimento patologico della parte alta del tronco.

L'osservazione della struttura può quindi fornirci degli indizi utili per la stima dell'età anche se nella maggioranza dei casi la complessità strutturale dell'albero vetusto è tale da rendere plausibili scenari di crescita fortemente divergenti.

Casistica della struttura basale del tronco ¶

La struttura basale del tronco è fondamentalmente influenzata dalla presenza o meno di biforcazioni e dalla loro altezza rispetto a terra.

Nella figura sottostante sono presentate in modo schematico alcune tipologie di struttura basale del tronco che vanno dal fusto monocormico a sezione circolare, fino al fusto doppio che si unisce superficialmente solo alla base, passando per una struttura monocormica a sezione ellittica.

Nei quattro esempi riportati l'età dell'albero potrebbe essere all'incirca la medesima. Se prendiamo come caso di riferimento un castagno con tronco monocormico circolare di 450 anni con una circonferenza di 7 metri, potremmo stimare un incremento della circonferenza per alberi coevi ma di diversa struttura a 8.4 metri, a 9.8 metri, e addirittura a 11.5 metri nel caso limite di un tronco doppio conglobato solo superficialmente.

La frequenza dei fusti monocormici diminuisce con l’avanzare dell'età: è di gran lunga la struttura più frequente per alberi giovani o adulti, diventa rara nel caso di castagni vetusti con circonferenze superiori ai 7 metri. Abbastanza frequenti risultano invece le strutture ellittiche con forti differenze tra diametro massimo e diametro minimo. Piuttosto raro, infine, il caso estremo del fusto doppio minimamente conglobato, ottimamente descritto dalle due fotografie seguenti.

Castagne giganti nella Svizzera meridionale: dove crescono? ¶

Distribuzione altitudinale ¶

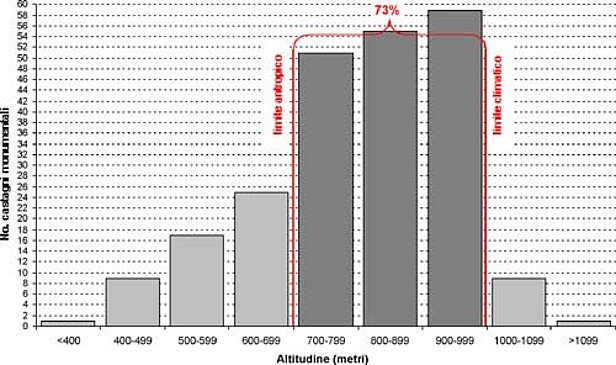

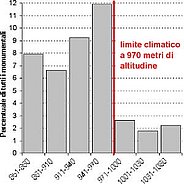

Grazie ad una banca dati che ormai supera i 300 individui, possiamo esaminare con una buona affidabilità statistica la distribuzione altitudinale degli alberi monumentali. Ordinando l’intera popolazione di castagnoni censiti in 9 classi altitudinali si constata una ripartizione tutt’altro che casuale. In effetti quasi tre quarti dei castagni più vecchi si trovano in situazioni altitudinali comprese tra i 700 e i 1000 metri.

Il secondo limite, quello per così dire definitivo, è individuabile verso i 1050 metri, altitudine oltre la quale è quasi impossibile che un castagno possa invecchiare notevolmente, poiché basta qualche annata eccezionalmente inclemente dal punto di vista meteorologico per arrecare danni letali ad un albero e porre fine alle sue aspirazioni di longevità. Abbiamo trovato un solo monumentale oltre questa quota, rifugiato in una nicchia microclimatica del tutto particolare, una conca rocciosa protetta dai venti ed ottimamente esposta al sole.

Il limite inferiore, al contrario, non risulta da fattori climatici, tant’è vero che nelle zone collinari e pedemontane le condizioni ambientali naturali sono ottimali per la sopravvivenza del castagno. Al di sotto dei 700 metri, il progressivo incremento della pressione selettiva esercitata sui castagni candidati ad un lungo invecchiamento, inversamente proporzionale alla diminuzione dell’altitudine, è dovuto esclusivamente a fattori antropici quali:

- il maggiore sfruttamento delle risorse forestali

- la maggiore propensione al ringiovanimento degli alberi da frutto

- la crescita esponenziale, scendendo dai monti fino al fondovalle, delle trasformazioni e costruzioni imposte dall’uomo al territorio in particolare nel secolo appena concluso

Vicinanza rispetto agli edifici rurali montani ¶

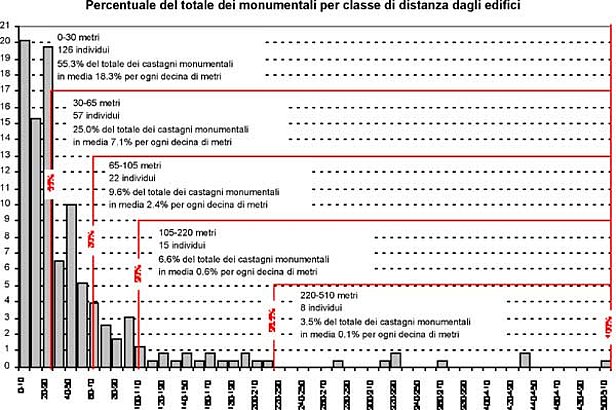

Se già appare netta la tendenza dei castagni più vecchi a concentrarsi a ridosso del limite climatico che arresta verso l'alto l'areale di distribuzione dei castagneti da frutto, ancor più evidente è l'accentramento dei castagni più grossi attorno agli insediamenti montani. Considerando la distanza in metri che separa gli alberi monumentali dalle costruzioni umane, scopriamo che più della metà dei castagni vetusti si situano entro un raggio di 30 metri dall'edificio più vicino. In un raggio di 65 metri troviamo già l'80% di tutti i castagni monumentali e la percentuale sale addirittura al 90% spostando il perimetro a 105 metri dalle costruzioni.

Tipologie distributive ricorrenti ¶

Concentrando la nostra attenzione all'interno delle aree peridomestiche, constatiamo alcune tipologie distributive ricorrenti:

- Molti monumentali fiancheggiano l'edificio con un attiguità spaziale veramente stretta. Ben il 28% si trovano a meno di 15 metri di distanza dalla costruzione. Non di rado questa distanza scende anche al di sotto dei 5 metri, e molti edifici si ritrovano addirittura minacciati da questa presenza arborea, anche se spesso si tratta di edifici ormai abbandonati da tanti anni e già diroccati.

- Castagni molto vecchi possono ornare i prati, magari proprio al centro di un appezzamento prativo, oppure laddove la superficie morbida e regolare del terreno è disturbata da una sporgenza rocciosa. Per vedere tutto questo si deve allenare l'occhio a ricostituire lo scenario prima del grande abbandono del dopoguerra, poiché oggi molti prati (soprattutto quelli secondari e decentrati all'interno dell'area peridomestica) risultano completamente invasi da una giovane boscaglia.

- Sovente troviamo castagni monumentali lungo i sentieri che percorrono queste aree peridomestiche, ed un caso tipico è quello del castagno più vecchio posto proprio laddove il sentiero provenendo dall'esterno s'inserisce nell'area del maggengo dirigendosi verso gli edifici. In questo caso l'albero monumentale potrebbe essere interpretato come una sorta di cartello stradale con l'indicazione della località.

- I castagni monumentali segnano spesso delle linee di confine, magari dividendo due proprietà prative, oppure posizionandosi proprio sul perimetro dell'area peridomestica, o ancora marcando una linea geomorfologica di cambio di pendenza laddove un terreno pianeggiante muta in pendio.

Anche i pochi monumentali che si ritrovano al di fuori delle aree peridomestiche non sembrano collocati casualmente in un punto qualsiasi del versante, e parrebbero invece attenersi, di volta in volta, ad almeno uno dei principi distributivi seguenti:

- Quasi tutti i monumentali extradomestici sono comunque serviti da un sentiero (in disuso o ancora frequentato) che transita a distanza ridotta dall'albero.

- Sovente i monumentali discosti dalle aree peridomestiche sorgono su pietraie dove la concorrenza con le altre specie arboree appare notevolmente ridotta.

- Spesso al di fuori delle aree peridomestiche, i castagni più vecchi si ritrovano in luoghi geomorfologicamente riparati dai tagli rasi del passato, ossia ai margini dei tratti più vasti e regolari del versante, laddove un rilievo particolare, una parete rocciosa, un brusco avvallamento aumentano le difficoltà del taglio e dell'esbosco o, più semplicemente, creano marginalità riducendo quindi le probabilità che il settore venga coinvolto in un intervento di sfruttamento del legname.

- In linea col principio precedende e col discorso sulla distribuzione altitudinale già sviluppato, si può affermare che la probabilità di scovare castagni giganti nelle zone esterne alle aree peridomestiche diventa significativa unicamente in prossimità del limite superiore di distribuzione dei castagni da frutto, inteso come margine reale caratterizzato da notevoli variazioni di altitudine, dettato dall'evoluzione locale della castanicoltura in relazione con le mutevoli caratteristiche microclimatiche e geomorfologiche.

I castagni monumentali possono marcare anche dei punti geografici particolari quali un bivio importante dove s'incontrano due sentieri, una piazza dove operavano i carbonai, un riparo sottoroccia semicostruito, una linea di cresta o displuvio, un canale di drenaggio anche se non sempre si può scansare del tutto l'ipotesi di una coincidenza spaziale casuale.

Ripartizione ineguale ¶

Osservando la distribuzione dei castagni monumentali a Sud del crinale alpino, si constata una ripartizione fortemente disomogenea tra regioni e regioni, tra valli e valli, tra versanti e versanti, tra comuni e comuni e tra monti e monti.

Netta distinzione fra Sottoceneri e Sopraceneri

Volendo cominciare con le ineguaglianze di ripartizione su vasta scala, notiamo che il Sottoceneri appare chiaramente sguarnito rispetto al Sopraceneri. Difatti quasi il 97% di tutti i castagni vetusti inventariati si trovano a Nord del Ceneri. La cifra andrebbe corretta considerando la disproporzione fra le due regioni in termini di superficie totale o di superficie idonea all'arboricoltura del castagno, ma cumunque la disparità resterebbe palese. Per spiegare questo dato, possiamo proporre le due cause seguenti:

- Elevata concorrenza con le altre possibilità di sfruttamento agricolo del terreno: nel Sottoceneri la coltivazione dei castagni da frutto è stata frequentemente interrotta per concedere spazio alle numerose altre coltivazioni capaci di rese anche maggiori su terreni di discreto valore. Nel Sopraceneri per contro la longevità dei castagni monumentali è stata favorita dalla loro collocazione su terreni di valore agricolo piuttosto modesto, scarsamente esposti alla concorrenza con le colture più pregiate quali la cerealicoltura, la viticoltura, l’orticoltura.

- Marginalità insufficiente rispetto ai frenetici sviluppi edilizi recenti: nel Sottoceneri l'invecchiamento dei castagni è stato spesso stroncato dal proliferare degli interventi edilizi. Poche sono le zone risparmiate dai notevoli e frequenti sviluppi edilizi che hanno sovente sconvolto il quadro geografico tradizionale soprattutto negli ultimi cinquant’anni.

Oltre a queste, si potrebbe esaminare anche altre concause plausibili quali la predominanza minore ed il precoce indebolimento della cultura del castagno, o la maggiore vulnerabilità dei castagni da frutto di fronte alle opportunità di smercio del legname ed alla logica della scure e del troncone.

La pastorizia ad elevata produttività rallenta lo sviluppo della castanicoltura determinando una minima presenza di castagni molto vecchi

Confrontando la situazione nei maggiori solchi vallivi, si nota una grande variabilità in termini di numero e disposizione dei castagni più vecchi. Impressionante, innanzi tutto, la concentrazione di castagni monumentali sui due fianchi della valle del fiume Ticino tra Claro e Chironico, dove troviamo quasi la metà (48.2%) di tutti i castagni censiti !!

Il contrasto è netto, per esempio, con la vicina Valle di Blenio. Così vasta e soliva questa valle offre ampi spazi idonei alla castanicoltura lungo tutto il tratto principale fino all'altezza di Olivone. Eppure il patrimonio bleniese di castagni monumentali consta solo di sei individui (il 2.6% degli alberi inventariati), cinque dei quali relegati nella parte iniziale della valle, tra Biasca e Malvaglia. Verrebbe da credere in una disomogenea ripartizione degli sforzi di ricerca sul terreno, ed invece si è proprio vigilato in modo da setacciare con uguale accuratezza tutte le valli. Le ragioni di queste notevolissime disparità sono quindi da ricercare nelle caratteristiche geomorfologiche e nel percorso storico che rendono singolare ogni situazione geografica.

Dato molto interessante, abbiamo riscontrato più o meno la medesima disparità fra Leventina e Riviera da un lato e Blenio dall'altro, anche raccogliendo tutti i riferimenti castanili tratti dai documenti tardomedievali pubblicati nella collana Materiali e documenti ticines: partendo da insiemi di documenti quantitativamente pressoché equivalenti (circa 540 atti notarili per ogni valle ambrosiana), nonché collocabili nello stesso periodo tardomedievale, abbiamo individuato solo 17 riferimenti castanili nei documenti bleniesi, contro gli 87 nei documenti stipulati in Riviera e i 116 nei documenti leventinesi. Nei regesti bleniesi troviamo relativamente pochi riferimenti al castagno, alle selve, ai frutti ed alle varietà. Potremmo credere che l'insieme di documenti bleniesi sia diverso dagli altri due per tipologia degli interventi notarili. Ma in realtà non si constata alcuna marcata diversità in questo senso. I contratti che menzionano beni immobili (atti di vendita, contratti di permuta, contratti di livello, donazioni, testamenti, inventari di beni,...) non mancano nei regesti di Blenio, ma fra questi beni il castagno compare piuttosto raramente.

In accordo con questa disparità, troviamo pure una notevole distinzione linguistica: mentre nei dialetti della Riviera e della Leventina il termine arbur (con le varianti erbru, elbru, arbru, albru,...) indica quasi sempre il solo castagno ed in particolare il castagno innestato, l'albero per eccellenza; nelle parlate locali bleniesi lo stesso sostantivo (con le varianti arbre, albre, erbru, erbure,...) viene perlopiù utilizzato nel senso fondamentale e generico di pianta legnosa (si veda in proposito il Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana). La stessa distinzione linguistica era probabilmente già presente nel tardo medioevo, come sembrerebbe risultare da una prima lettura di sintesi delle pubblicazioni di documenti notarili di quel periodo. Come ulteriore indizio di una minore tradizione castanicola in Valle di Blenio, possiamo menzionare anche l'assenza di quegli edifici a sé stanti impiegati come essicatoi per le castagne, ossia delle cosiddette grà tanto diffuse in Leventina e Riviera (fonte Marco Conedera).

Sulla base di queste osservazioni, crediamo si possa ipotizzare una situazione tardomedievale di sottosviluppo della castanicoltura bleniese rispetto alla castanicoltura praticata lungo l’asse del fiume Ticino. In altre parole la ripartizione dei castagni più vecchi, in accordo con gli altri indizi esposti, indica una penetrazione tardiva della castanicoltura nel corridoio bleniese.

Probabilmente la diffusione verso settentrione lungo il Brenno dell’arboricoltura del castagno fu ostacolata dalla supremazia schiacciante delle attività di allevamento nel territorio di Olivone, supremazia derivante in primo luogo dalle condizioni territoriali e geomorfologiche molto favorevoli alla crescita di un’economia alpestre ben produttiva basata sullo sfruttamento pastorale di vasti pascoli subalpini ottimamente esposti al sole, con buone risorse idriche e morbide pendenze. Anche la media e la bassa Valle di Blenio comprendono degli spazi alpestri di pregio perlomeno superiore alla media ticinese. In Riviera e nella bassa Leventina al contrario gli alpeggi sono ovunque nettamente più poveri, irti, ombrosi e disagevoli, e questo è un fattore essenziale per comprendere il notevole rilievo che ha assunto la castanicoltura da frutto sui due versanti tra Claro e Chironico. Non a caso il libro Alpi e formaggi delle nostre montagne (Rocco Lettieri et al., Salvioni edizioni, Bellinzona, 1997) che propone l’inventario e la descrizione degli alpi ticinesi ancora caricati nel 1997, sopravvissuti all’abbandono quindi, non menziona alcun alpe per tutte le valli laterali ed i versanti della Riviera e della bassa Leventina.

In conclusione possiamo quindi proporre un modello d’interpretazione basato su una forma di antagonismo fra la castanicoltura da frutto e la pastorizia, modello che prevede il rallentamento o la stagnazione dello sviluppo della castanicoltura laddove per motivi ambientali le attività di allevamento possono superare una certa soglia di produzione e rendimento.

La marginalità come fattore ritardante la diffusione e lo sviluppo della castanicoltura si riflette nella distribuzione attuale dei castagni monumentali

Il modello centrato sulla rivalità fra castanicoltura e pastorizia si applica con successo nei territori della Valle di Blenio a Nord di Malvaglia, e della Leventina a Nord di Chironico. Infatti in questi territori, dove le attività di allevamento raggiunsero livelli superiori di sviluppo e produttività, si rileva una presenza quasi nulla di castagni molto vecchi.

Al contrario, se proviamo ad applicare lo stesso principio a valli come l'Onsernone o la Verzasca, ci rendiamo subito conto dei limiti di quest'interpretazione storica. In queste valli lo sviluppo della pastorizia dovette sottostare alle scarse opportunità offerte dalla conformazione del territorio. Potremmo allora immaginare un ripiego sulla castanicoltura con grande investimento di mezzi, già in tempi precoci, per l'impianto di vaste selve fruttifere. E come esito finale, dovremmo aspettarci una cospicua presenza di castagni vetusti attorno agli insediamenti. Errato ! In Verzasca abbiamo trovato solo 4 castagni con circonferenza superiore ai 7 metri, tre dei quali situati nell'atrio della valle. In Onsernone addirittura è stato individuato un unico individuo monumentale.

Per comprendere queste situazioni dobbiamo introdurre il concetto di marginalità come indice della scarsa attrattività di un settore geografico in relazione con le possibilità umane di colonizzazione, insediamento e sfruttamento del territorio o, più in generale, come misura della refrattarietà naturale di un luogo rispetto ai molteplici vettori di propagazione delle popolazioni, delle culture e delle colture umane.

Come si può leggere a pagina 149 nel primo volume dell'Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino, "una caratteristica fondamentale del rilievo ticinese è l'esistenza di fondovalle che ... penetrano profondamente verso lo spartiaque alpino mantenedosi a quote molto basse ... Questi fondovalle rappresentano delle naturali vie di penetrazione dalla pianura padana verso il cuore della catena alpina." Queste vie di penetrazione della pianura nel rilievo alpino, unitamente agli sbocchi sui più importanti valichi alpini, hanno sostenuto e veicolato sin dalla preistoria gran parte degli avvicendamenti umani nelle valli ticinesi.

In quest'ottica possiamo meglio comprendere la concentrazione di castagni monumentali lungo la Riviera e la Bassa Leventina: non solo la pastorizia non poté svilupparsi oltre un certo livello, spronando gli uomini a traslare parte dei loro sforzi su altre attività produttive come la castanicoltura. Probabilmente seguendo quella via maestra di propagazione umana che è il fondovalle bagnato dal fiume Ticino, giunsero con ampio anticipo prima le migrazioni di popolazioni ed in seguito le ondate di diffusione di nuove strategie di sfruttamento dei territori e di sviluppo degli insediamenti montani. Crediamo quindi che la Riviera e la Bassa Leventina siano le regioni sopracenerine dove la diffusione della castanicoltura dalle fasce pedemontane ai versanti soprastanti abbia conosciuto gli albori più precoci. Questa diffusione in altitudine del castagno da frutto fu favorità anche dalla presenza di vasti terrazzi che interrompono la pendenza dei versanti. Proprio la Riviera detiene il primato in questo senso ed i sui fianchi appaiono talmente gradinati da offrire un po' a tutte le altitudini ampi terreni pianeggianti.

Con lo stesso ragionamento possiamo almeno in parte spiegare il quantitativo intermedio di castagni vetusti riscontrato nella bassa Valle Maggia: 26 castagni vetusti (l'11.5% degli alberi inventariati) situati tra Avegno e Giumaglio contro i 64 (28.3%) custoditi in Riviera. Le due valli hanno un'estenzione grosso modo simile, ed ambedue offrono un fondovalle pianeggiante e versanti terrazzati. Però la Valmaggia appare più marginale essendo dotata di un accesso meno diretto, ed essendo priva a settentrione di un importante valico transalpino.

Guarda caso l'Onsernone e la Verzasca rappresentano invece un caso estremo di marginalità. Si tratta infatti di due valli in gran parte prive di fondovalle pianeggiante, dove l'azione erosiva dei torrenti ha corretto con gran severità l'opera abbandonata dai ghiacciai. In Verzasca il fondovalle comincia ad offrire qualche misero spazio agibile e sfruttabile solo all'altezza di Lavertezzo. In Onsernone si trovano piane alluvionali solo a monte degli ultimi villaggi. Entrambe queste valli si rivolgono alla pianura nel modo più ostile, mostrando degli imbocchi estremamente celati, irti e disagevoli. Il Bonstetten si recò in Onsernone nel 1796 cogliendo con giustificata enfasi questa sorta di accanimento geomorfologico della natura nello scoraggiare il visitatore:

«Già si è vicini all'Onsernone; l'occhio vi si tuffa dentro, senza tuttavia poter raggiungere la valle. Nella voragine ombrosa riluce il riverbero della valle sempre più fonda ed invisibile, che pare quasi adagiata nel grembo squarciato della terra: sembra di entrare nella regione degli inferi ... ogni forma di vita pare spegnersi su quel terreno adusto; l'animo non indugia più sulla tenera natura vegetale: adesso è la stirpe gorgonica del mondo delle rocce a guardarlo fissamente. La strada, stretta, arranca ora su e giù, ora qua e là, accanto a dirupi sempre più profondi ... l'orecchio percepisce solo il frastuono roco del fiume, appena udibile, che mugghia ... nel precipizio imperscrutabile.»

Karl-Viktor von Bonstetten, Lettere sopra i baliaggi italiani, Armando Dadò editore, 1984, pp. 53-54

Per la Verzasca troviamo una valida descrizione nel primo volume dell'Atlante dell'edilizia rurale in Ticino dedicato al Locarnese, Bellinzonese e Riviera:

"Di difficile accesso, essa si presenta come un vero e proprio angolo morto nel contesto della geografia e della storia delle Alpi." [a cura di Giovanni Buzzi, Armando Dadò editore, 1999, p. 61]

Ponendo in evidenza la curva di livello corrispondente all'altitudine di 500 metri su uno sfondo cartografico rappresentante i rilievi a monte del Verbano, si ottiene la mappa riportata di seguito.

Il concetto di specializzazione applicato alla ripartizione per comuni dei castagni più vecchi ¶

Sempre osservando la distribuzione dei castagni monumentali al Sud delle Alpi, constatiamo differenze nettissime anche a livello comunale. Sorprendente, per esempio, in Val Mesolcina, il divario eclatante fra Soazza con la sua ventina di colossi (un autentico museo all’aperto) e Mesocco completamente privo di castagni di notevoli dimensioni. Sulla mappa riportata qui a fianco le aree viola indicano i settori dove s'incontrano castagni molto vecchi; la linea rossa evidenzia invece il confine territoriale fra i due comuni, laddove si estinguono le vecchie selve. Già in territorio di Mesocco, subito a valle del castello, ad un altitudine inferiore ai 700 metri, si trovano solo alcuni castagni da frutto non particolarmente vecchi. Si potrebbe pensare ad un confine microclimatico importante che passa proprio a separare i due comuni, ma in realtà i settori più bassi del territorio di Mesocco, almeno fino ad un'altitudine di 800 metri, potrebbero ben accogliere delle selve castanili o perlomeno individui isolati.

Il clima di Mesocco, non molto solivo ed incattivito dai venti di settentrione, potrebbe aver contrastato e ritardato lo sviluppo della castanicoltura, avvantaggiando altre strategie di sfruttamento del territorio. Ma questo ragionamento è insufficiente e si deve ricercare anche altri fattori decisivi per spiegare la distribuzione attuale dei grandi castagni.

Un’ipotesi seducente è quella della specializzazione dettata in prevalenza dalle condizioni geomorfologiche: il territorio di Mesocco presenta molte superficie idonee per la pastorizia, con molti pascoli montani e subalpini di pregio notevole. Al contrario le superfici idonee alla castanicoltura sono poco estese. Potendo contare su una possibilità di scambio commerciale con una comunità prossima come quella di Soazza, capace di produrre castagne in abbondanza anche per l’esportazione, ma bisognosa di importare un certo quantitativo di prodotti dell’allevamento, risulta logico e comprensibile che nei secoli gli abitanti di Mesocco abbiamo sviluppato al massimo la pastorizia, rinunciando quasi completamente ad attività secondarie come la castanicoltura.

Il fascino degli alberi monumentali ¶

Sviluppi recenti dell'interesse per gli alberi monumentali ¶

Sin da tempi remoti gli alberi monumentali hanno suscitato la curiosità e le attenzioni dell’uomo, basti pensare ad esempio al culto degli alberi che in svariate forme ritroviamo in quasi tutte le religioni del passato e che sovente si applicava ad individui arborei mostranti qualche aspetto straordinario. Ma lo studio metodico di questa categoria di esseri viventi in associazione col dibattito sull’importanza della loro preservazione e in dissociazione con le finalità mitologiche e religiose, hanno origini piuttosto recenti.

Passo fondamentale nello sviluppo di questa linea di pensiero fu il riconoscimento delle foreste californiane di sequoie giganti come patrimoni nazionali da porre sotto tutela. Passo che venne compiuto appena in tempo, tra il 1864 e il 1890, con la creazione dello Yosemite National Park (primo parco naturale protetto del mondo) e del Sequoia National Park, salvando questi giganti da sicura distruzione per opera di affaristi senza scrupoli.

Dopo questi primi risvegli, la propagazione di questa consapevolezza moderna dell’importanza degli alberi monumentali proseguì piuttosto a rilento, ed è solo a partire dagli anni ’80 del ventesimo secolo che il fenomeno ha incominciato veramente ad accelerare intensificandosi.

Al momento attuale si può quindi considerare, soprattutto in Europa, il discorso incentrato sulla conoscenza e la tutela degli alberi monumentali come una tematica relativamente nuova, in fase iniziale d’intenso sviluppo.

Diciamo che si tratta di un argomento che sta diventando piuttosto ricorrente solo in questi ultimi anni, ovviamente a cavallo di quell’onda verde che ha determinato nei paesi sviluppati una maggiore espressione di sensibilità verso gli elementi ed il funzionamento degli ecosistemi.

Sempre più gente crede che si debba assicurare un certo livello di protezione a questi che sono gli organismi viventi di maggiore spessore temporale. Come diretta conseguenza e derivazione si stanno sviluppando anche le imprese di censimento e catalogazione degli alberi vetusti come pure stanno decollando i discorsi incentrati sulle modificazioni legislative indispensabili per la tutela di questo patrimonio.

In associazione con questi fenomeni emergenti si delinea pure di slancio una nuova sorta di ecoturismo focalizzata su forme di trekking tra natura, cultura ed alberi monumentali. Nel contempo assistiamo al proliferare di pubblicazioni divulgative dedicate agli alberi monumentali.

In Svizzera il tema degli alberi monumentali non ha ancora ottenuto le attenzioni che si merita, in particolare in Ticino, dove troviamo un patrimonio di castagni monumentali straordinariamente ricco quanto miseramente trascurato.

Restano invece ancora poco percorse, un po' ovunque nel mondo, le molteplici vie di ricerca scientifica orientate verso lo studio degli alberi monumentali. In altre parole mentre l'interesse per gli alberi monumentali si sta rapidamente diffondendo anche fra la gente comune, l'approfondimento scientifico in questo campo appare solo abbozzato e troppo spesso non si va oltre gli interventi di catalogazione e protezione.

Links ¶

Per farsi un’idea di questi nuovi fermenti che paiono diffondersi a macchia d’olio, conviene veramente passare al ventaglio alcuni siti internet sorti di recente:

- www.americanforests.org/champion-trees/champion-trees-registry

Questo è il sito ufficiale che da accesso al National Register of Big Trees degli Stati Uniti, registro fondato già nel 1940 che può essere considerato quindi come il precursore fra tutti i censimenti degli alberi monumentali. Particolarità di questo censimento è l’assegnazione di un punteggio ad ogni albero monumentale. - www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/alberi-monumentali

Qui troviamo la presentazione del progetto di Collezione degli alberi monumentali promosso dalla regione Piemonte in seguito all’emanazione, il 3 aprile 1995, della Legge Regionale per la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico. - www.tree-register.org

A questo indirizzo troviamo il sito ufficiale della prestigiosa organizzazione denominata The Tree Register of the British Isles, che da molti anni ormai opera con risoluzione per il censimento completo e la tutela effettiva degli alberi monumentali in Inghilterra ed Irlanda. - www.rmtrr.org/oldlist.htm

Questo sito è dedicato unicamente agli alberi monumentali che primeggiano in fatto di longevità. Qui troviamo per esempio una lista dove compaiono, in ordine di anzianità, alberi di tutto il mondo per i quali si è potuta stabilire con precisione l’età grazie soprattutto alla dendrocronologia. - www.cabtfe.es

Percorso: temas, medio ambiente de Tenerife, biodiversidad, árboles monumentales

Sorprendente questo sito che presenta il catalogo degli alberi monumentali dell’isola di Teneriffa, la maggiore delle Canarie. Il catalogo si suddivide in 31 sottoinsiemi comunali, ogni sottoinsieme contenente schede descrittive particolareggiate e fotografie di alberi monumentali di specie diverse. Tra gli individui censiti, troviamo anche un maestoso esemplare di Castanea sativa. Oltre al catalogo il sito presenta anche una breve storia regionale del discorso sulla tutela degli alberi monumentali, nonché la base legislativa che garantisce la tutela di questo patrimonio sull’isola. - www.ancienttreearchive.org

Sito ufficiale del movimento americano The Champion Tree Project fondato nel gennaio del 1996 da David Milarch con l’intento di promuovere la preservazione degli alberi monumentali. - www.ardea.org/alberi/alberi_ita.html

Questo è un sito ancora in fase di costruzione e quindi solo parzialmente agibile, dove presto confluiranno numerose segnalazioni spontanee realizzate per mano di gente comune che andranno ad arricchire l’inventario degli alberi monumentali italiani allestito dal Corpo forestale dello Stato italiano.